회복탄력성 (김주환 교수님) 독서리뷰

33page. 성공한 사람들은 고통이 있기 때문에 지금이 있을 수 있었고, 장애 덕분이 성공할 수 있었던 사람들도 있다.

58page. 회복탄력성의 핵심은 ‘인간관계’다.

– 회복 탄력성이 높은 사람들은 아이의 이야기를 경청하고 전적으로 지지해주는 사람이 단 한명이라도 있었다.

– 다만, 그 대상이 누구든 상관이 없었고, 이로써 ‘사람’은 ‘사랑’을 먹고 산다는 것이 증명되었다.

– 대부분의 아이들을 사랑 없이는 강한 아이로 성장하지 못한다.

99page. 사람의 지능은 종합적인 것이 아니다. IQ가 높다고 해서 모든 것을 잘하는 것이 아니다.

104page. 자신을 인지하는 지능과 타인을 인지하는 능력은 사실 하나일지도 모른다.

105page. 성공한 사람들은 대부분 ‘자기이해지능’이 높다.

106page. 사회의 모든 가치는 결국 모두 인간으로부터 나온다.

108page. 자기 조절능력은 부정을 억누르는 것도 있지만, 힘든 시기에 긍정을 불러올 수 있는 능력도 포함된다.

119page. 즐겁게 일하지 않으면 결코 창의성이 나오지 않는다.

121page. 업무 성과에 있어서 얼마나 긍정적인 감정을 빠르게 불러 올 수 있느냐가 성취도에 큰 영향을 준다.

121page. 회복 탄력성을 높이려면 어떤 중요한 일이 일어났을 때, 긍정적인 정서를 불러올 수 있어야 한다.

Page 33

Successful people often say they are who they are because of their pain.

Some even say that their hardships helped them become successful.

Page 58

The core of resilience is relationships.

– People with strong resilience had at least one person who truly listened and supported them.

– It didn’t matter who that person was — this shows that people live on love and care.

– Most children cannot grow strong without being loved.

Page 99

Human intelligence is not all in one piece.

Having a high IQ doesn’t mean you can do everything well.

Page 104

The ability to understand yourself and the ability to understand others may actually be the same thing.

Page 105

Most successful people have high self-understanding intelligence.

Page 106

All values in society finally come from people.

Page 108

Self-control is not just about holding back negative feelings — it also means being able to bring positive feelings even during hard times.

Page 119

If you don’t enjoy your work, you can never be creative.

Page 121

In your job performance, how fast you can create positive feelings affects your success a lot.

To build stronger resilience, you must learn to bring up positive emotions when something important happens.

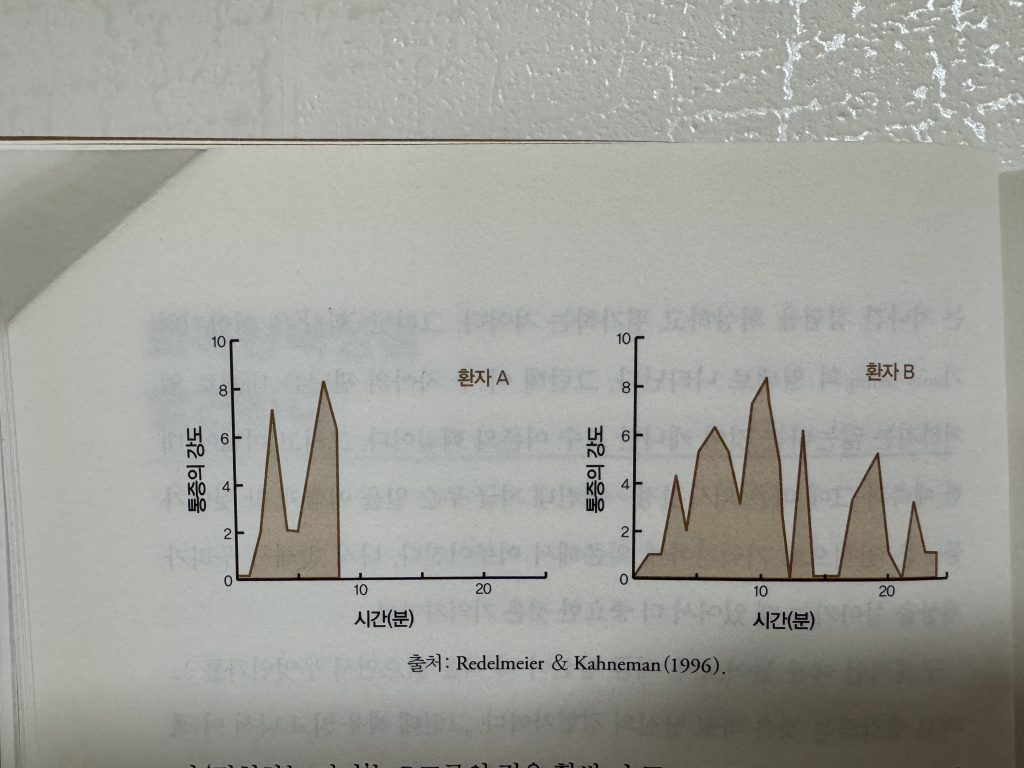

‘기억자아’와 ‘경험자아’의 실험

‘경험하는 자아’와 ‘기억하는 자아’는 같은 상황을 서로 다르게 느낀다는 점은 많은 고민거리를 안겨줍니다.

예를 들어, 두 그룹에게 고통스러운 내시경 검사를 시켰을 때,

A그룹은 짧지만, 매우 고통스러운 순간에 검사를 마무리 하였고,

B그룹은 더 오랜기간 고통을 겪었지만 마지막에는 고통이 줄어든 상태에서 검사를 마무리 하였습니다.

그 결과, 실제로는 B그룹이 더 큰 고통을 받았는데도

‘기억하는 자아’는 B그룹의 경험을 더 긍정적으로 기억했습니다.

마지막이 덜 고통스러웠기 때문입니다.

즉, 우리는 ‘지금’ 느낀 경험보다 ‘기억된 경험’을 더 중요하게 여기는 경향이 있다는 것입니다.

이 실험은 우리가 어떤 일을 얼마나 즐겼는가, 혹은 얼마나 힘들었는가를 판단할 때

‘실제 경험’보다 ‘기억 속의 이야기’를 기준으로 평가 한다는 점을 보여줍니다.

이는 도덕적으로도 생각해볼 다양한 관점이 있습니다.

– 인위적으로 내시경의 진단 시간을 늘려서 환자에게 덜 고통스러운 경험을 주는 것에 대한 도덕적 판단.

– 우리의 기억도 꾸준히 바뀌기 때문에 기록이 필요합니다.

– 그리고, 이는 마케팅에서 ‘안티고객’이 ‘열성팬’으로 바뀌는 현상들도 쉽게 설명 할 수 있을 것 같습니다.

* 이렇듯 우리의 기억 자아는 자신의 경험에 대해 끊임없이 의미를 부여하고 스토리텔링을 만들어갑니다.

![[독서리뷰] 아주 작은 습관의 힘 - 제임스 클리어](https://cimblog.co.kr/wp-content/uploads/2026/01/KakaoTalk_Photo_2026-01-16-10-31-19-300x225.jpeg)

![[독서리뷰] 결국, 시스템이다 - 신경열](https://cimblog.co.kr/wp-content/uploads/2026/01/KakaoTalk_Photo_2026-01-01-19-48-43-300x225.jpeg)